○愛荘町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年9月6日

告示第254号

(目的)

第1条 この事業は、低所得で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(1) 社会福祉法人等 第3条に規定するサービスを提供する社会福祉法人および当該サービスを提供する市町村もしくは他の事業主体で当該法人が介護保険サービスを提供する事業所および施設の所在地の都道府県および町長が特に認めたもの。

(2) 市町村民税非課税世帯者 負担軽減対象者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課税されていないものまたは条例で定めることにより市町村民税が免除されたもの。

(負担軽減の対象となる費用)

第3条 負担軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護および指定介護老人福祉施設における施設サービス費とし、また日常生活に要する食費および居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。

(負担軽減の対象者)

第4条 負担軽減の対象者は、市町村民税非課税であって、次の各号全てに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。なお、生活保護受給者および旧措置入所者で利用負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としない。

(1) 世帯の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は、150万円とし、世帯構成員が1人増える毎に50万円を加えた額)以下であること。

(2) 世帯の預貯金額が基準貯蓄額(ひとり世帯の場合は、350万円とし、世帯構成員が1人増える毎に100万円を加えた額)以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(負担軽減の手続き)

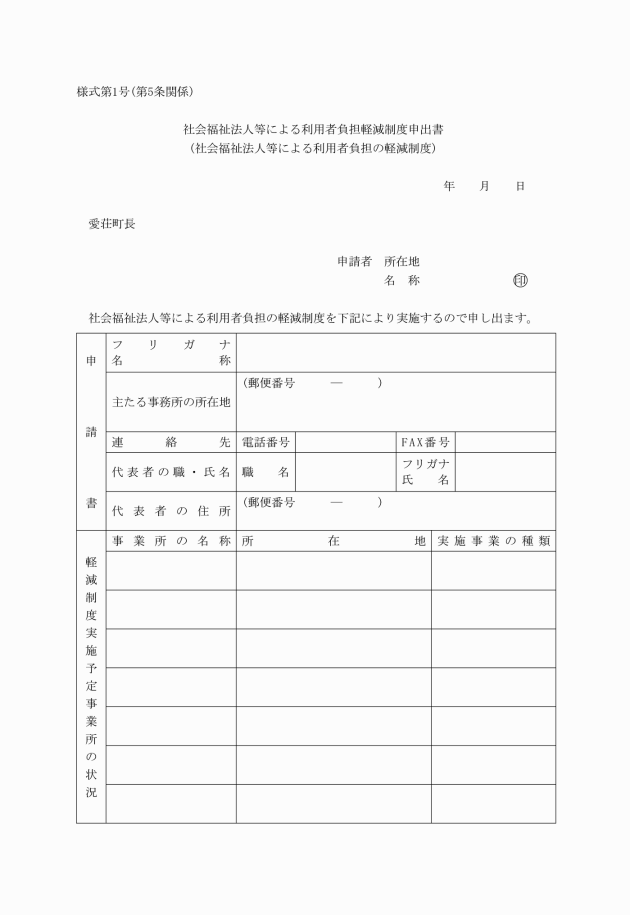

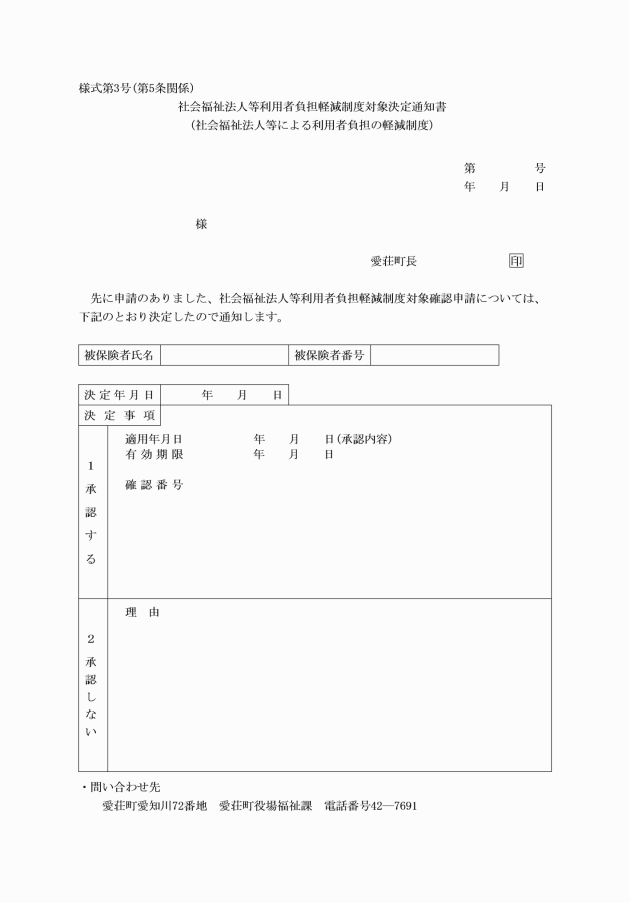

第5条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護サービスを提供する事業所および施設の所在地の都道府県知事に利用者負担軽減申出書を提出するとともに愛荘町に対しても、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

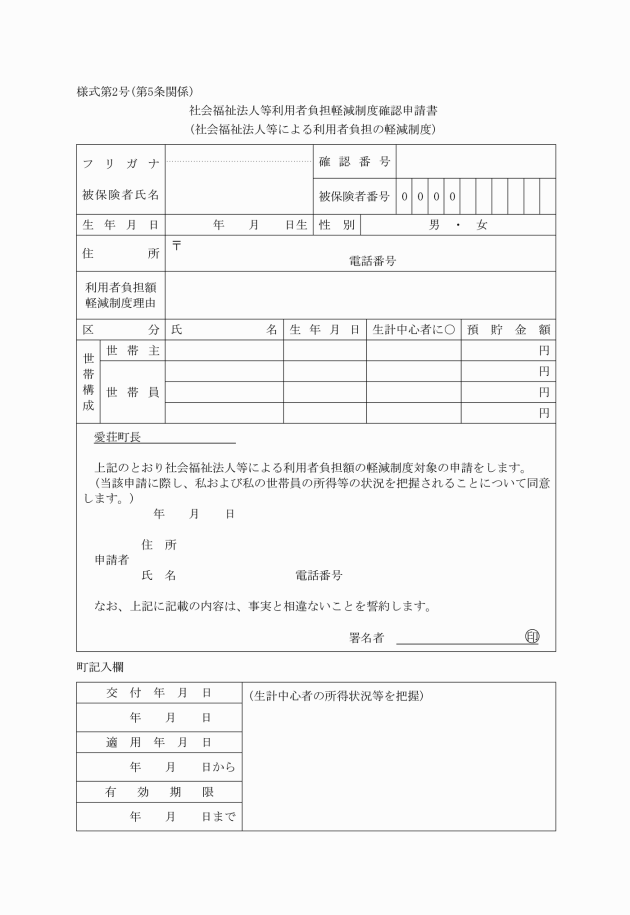

2 負担軽減を受けようとする者は、あらかじめ社会福祉法人等利用者負担軽減制度確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(負担軽減の割合)

第6条 社会福祉法人等が行う負担軽減の内容は、次のとおりとする。

(1) 老齢福祉年金受給者であって、その者の属する世帯全員が市町村民税非課税であり、第4条各号に定める全ての要件に該当する者 利用者負担の2分の1

(2) その者の属する世帯全員が市町村民税非課税であり、第4条各号に定める全ての要件に該当する者 利用者負担の4分の1

(3) 前2項の負担軽減額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨て計算するものとする。

(町による助成の割合)

第7条 町は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、その2分の1を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、その全額を助成するものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第8条 高額介護サービス費および高額介護予防サービス費は、本要綱に基づく軽減制度の適用後の利用者負担額に対して支給するものとする。

2 特定入所者介護サービス費および特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費および特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額に対して、本要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、第5条第2項に基づく軽減の申請を行った月の翌月の初日から確認証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日とする。ただし、確認証を発行した月が4月、5月または6月の場合にあっては、当該月の属する年度の6月末日とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年9月6日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(1) 世帯の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は、190万円とし、世帯構成員が1人増える毎に50万円を加えた額)以下であること。

(2) 世帯の預貯金額が基準貯蓄額(ひとり世帯の場合は、350万円とし、世帯構成員が1人増える毎に100万円を加えた額)以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

付則(平成22年10月1日告示第69号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

付則(平成28年4月1日告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和6年9月17日告示第67号)

この告示は、令和6年9月17日から施行する。