○愛荘町木造住宅耐震改修等事業実施要綱

平成19年6月14日

告示第67号

(目的)

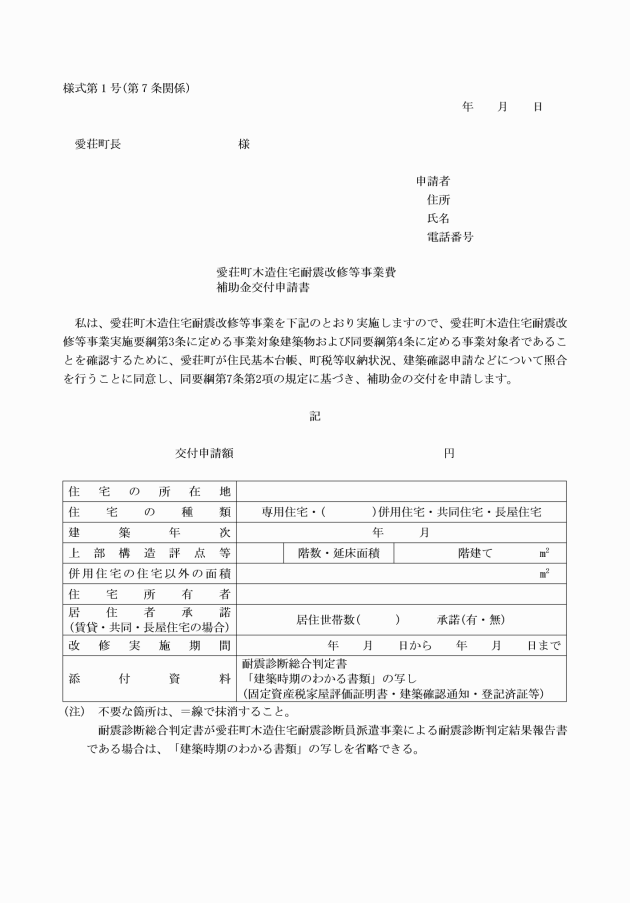

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断の結果、改修が必要とされた愛荘町の区域内の木造住宅の耐震改修を行う住宅所有者に対して補助する事業(以下「耐震改修事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

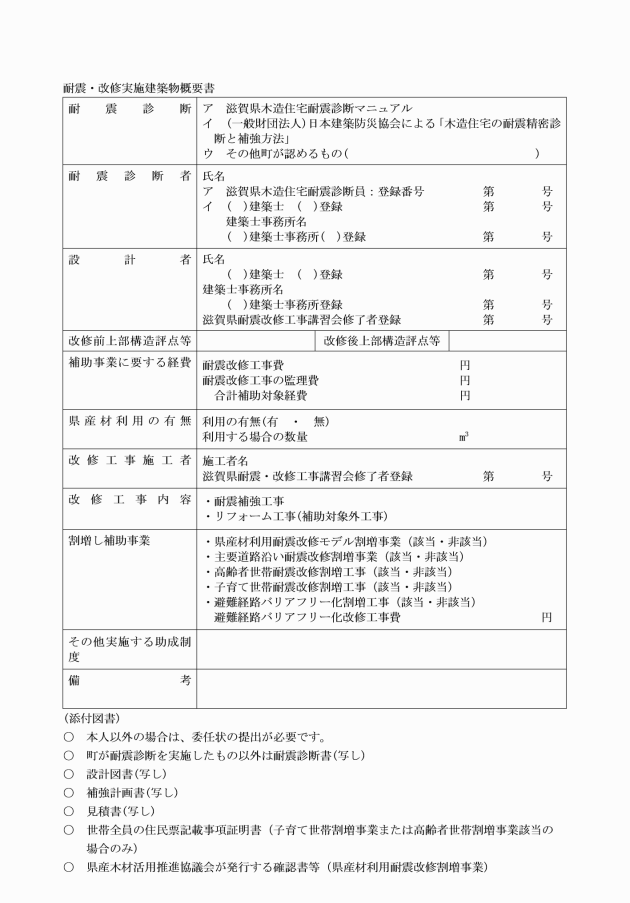

(1) 滋賀県木造住宅耐震診断員(以下「耐震診断員」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を終了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(2) 耐震診断とは、建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(3) 上部構造評点等とは、(一般財団法人)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による上部構造評点および「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点をいう。

(4) 耐震改修工事とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。

(5) 耐震設計者、監理者(以下「設計者等」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録された者をいう。

(6) 耐震改修工事施工者(以下「施工者」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録された者が所属する事務所をいう。

(7) 耐震改修事業とは、耐震診断結果により旧基準木造住宅の所有者が申請し実施する耐震改修工事に補助する事業をいう。

(8) 県産材利用耐震改修割増事業とは、「木の香る淡海の家推進事業」で県産材の提供を受ける補助事業をいう。

(9) 主要道路沿い耐震改修割増事業とは、緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路ならびに愛荘町地域防災計画および愛荘町耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路および避難路をいう。以下同じ。)沿いの木造住宅で、そのいずれかの部分の高さが当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に1.5mを加えたものを超える場合における補助事業をいう。

(10) 高齢者世帯耐震改修割増事業とは、65歳以上の高齢者のみの世帯が居住する場合における補助事業をいう。

(11) 子育て世帯耐震改修割増事業とは、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する木造住宅に対して実施する木造住宅耐震改修事業をいう。

(12) 避難経路バリアフリー化割増事業とは、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事(設備改修を除く。)を含む木造住宅耐震改修事業をいう。

(事業対象建築物)

第3条 耐震改修事業の対象となる住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満と診断され、耐震改修工事により上部構造評点が0.7以上に引き上げられる住宅で、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの

(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(事業対象者)

第4条 事業対象者は、この要綱による補助金の交付決定通知を受けた日の属する当該年度の3月15日までに当該工事を完了することができる者で、かつ、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に存する前条に規定する住宅の所有者

(2) 地方税等を滞納していないこと

(3) 補助を受けようとする工事について、国、県または町の他の制度による補助金を受けていないこと。ただし、国、県または町の他の制度による補助金の補助対象とならない工事を除く。

(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと

(補助金の交付額等)

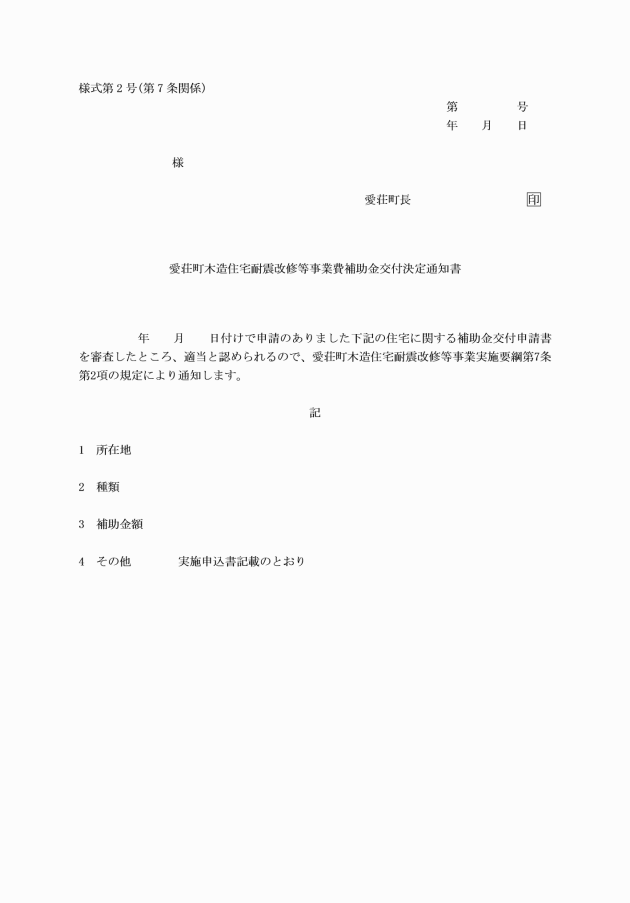

第5条 町長は、本告示に基づき町内の対象建築物について耐震改修を行う事業対象者に対し、予算の範囲内において、その補助対象経費についてその一部を補助するものとする。

2 住宅耐震改修に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。

(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

なお、避難経路バリアフリー化割増事業に要した費用の額は、特別控除の対象となる住宅耐震改修の費用の額から除くこと。

(補助事業の対象となる経費)

第6条 耐震改修工事のための設計、監理に要する経費

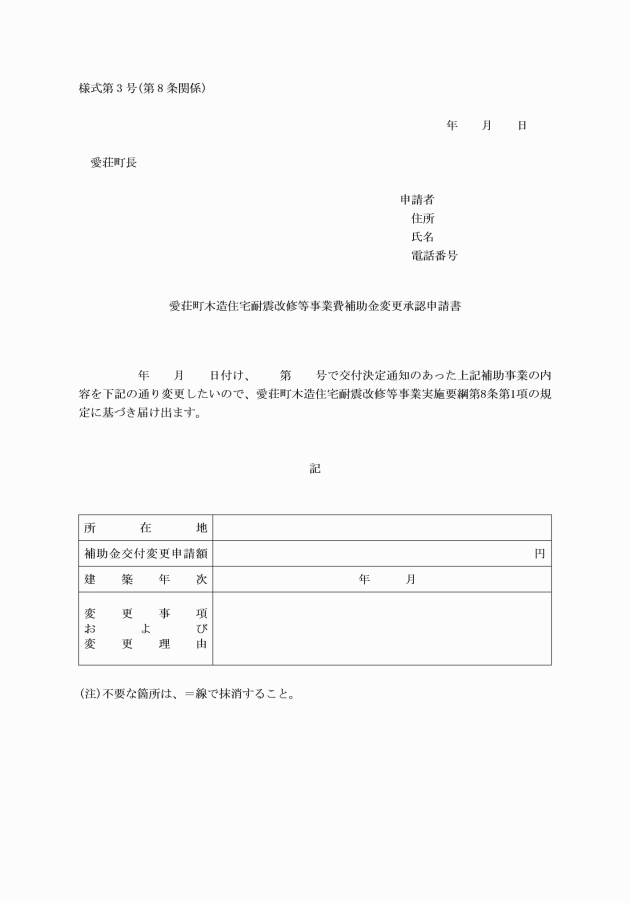

(1) 改修工事施工箇所および施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

3 申請者は、耐震改修等工事が予定の期間内に完了しない場合または当該工事の遂行が困難になった場合は、速やかに木造住宅耐震改修等工事完了期日変更報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の中止または廃止)

第9条 申請者は、耐震改修等工事の中止または廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修等工事廃止(中止)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

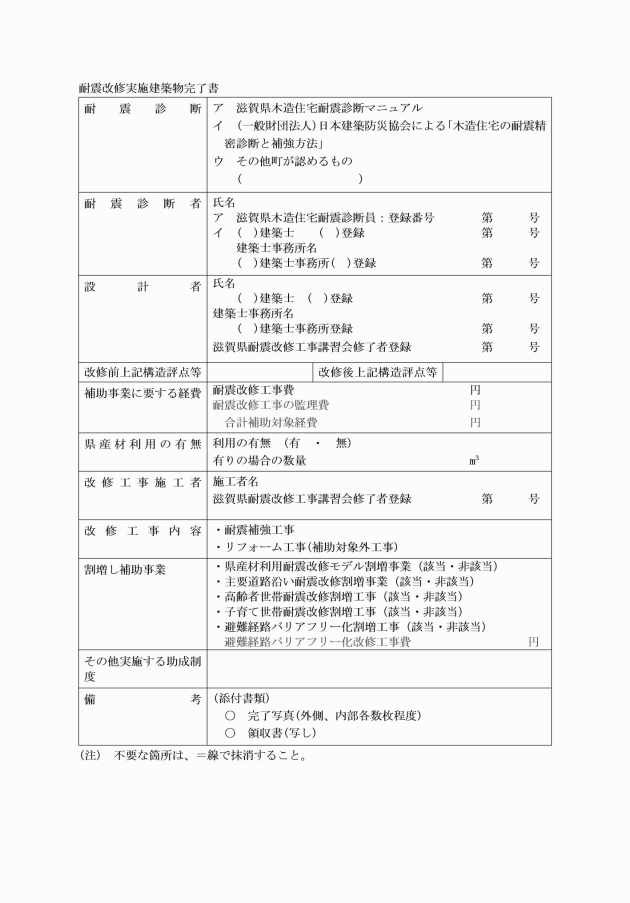

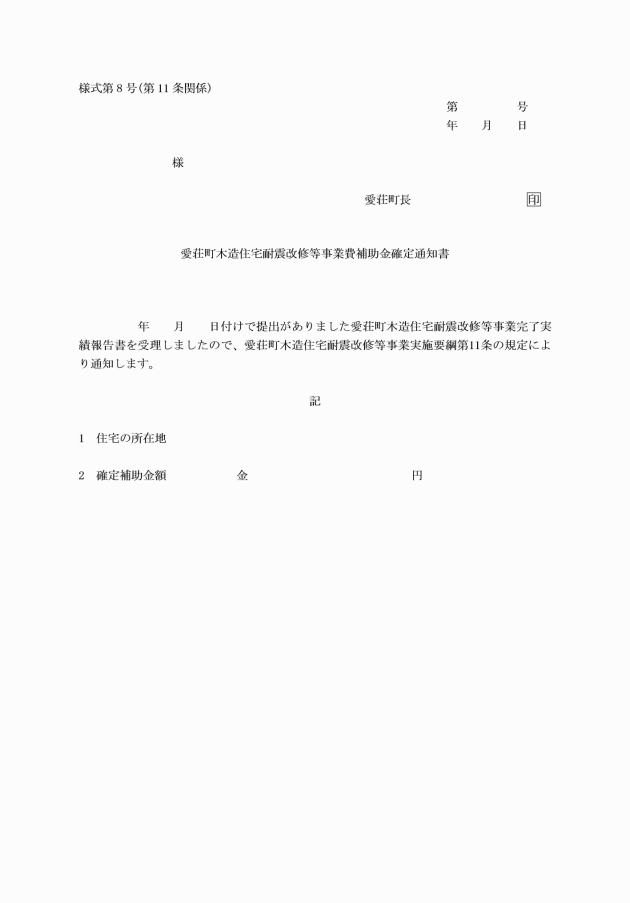

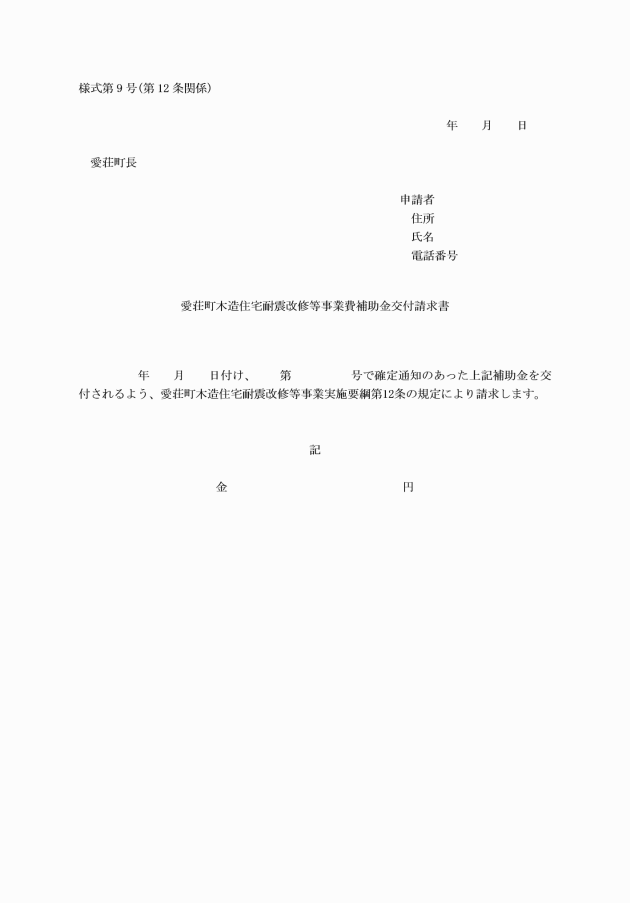

(完了実績報告書)

第10条 申請者は、耐震改修等工事が完了したときは、木造住宅耐震改修等工事完了実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日または当該年度の3月20日のいずれか早い期日までとする。

(その他必要事項)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

付則

1 この告示は、平成19年7月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

付則(平成21年3月27日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成22年8月1日告示第55号)

1 この告示は、平成22年8月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

付則(平成23年5月31日告示第41号)

1 この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

2 第2条第12号および別表⑤は、平成23年度分の補助金に限り適用する。

3 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

付則(平成25年3月1日告示第10号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

付則(平成26年4月1日告示第93号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

付則(平成30年12月1日告示第95号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

付則(令和元年10月1日告示第91号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

付則(令和6年4月1日告示第38号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和7年4月1日告示第49号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名 | 補助金額 | 補助対象要件 | ||

基本事業 | (1) 木造住宅耐震改修事業 | 補助対象経費の80パーセントの額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、1,150,000円を上限とする。 | 補助対象経費の額が500,000円を超える工事に限る。 | |

割増し補助事業 | (2) 県産材利用耐震改修割増事業 | 県産材利用数量が0.25立方メートルを超え0.45立方メートル以下である工事 | 50,000円 | 木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受けている場合に限る。ただし、主要道路沿い耐震改修割増事業、高齢者世帯耐震改修割増事業、子育て世帯耐震改修割増事業および避難経路バリアフリー化割増事業にあっては、補助対象経費の額が1,000,000円を超える場合に限る。 |

県産材利用数量が0.45立方メートルを超え0.70立方メートル以下である工事 | 100,000円 | |||

県産材利用数量が0.70立方メートルを超える工事 | 200,000円 | |||

(3) 主要道路沿い耐震改修割増事業 | 1戸につき100,000円 | |||

(4) 高齢者世帯耐震改修割増事業 | 1戸につき100,000円 | |||

(5) 子育て世帯耐震改修割増事業 | 1戸につき100,000円 | |||

(6) 避難経路バリアフリー化割増事業 | 当該割増事業の対象となる経費の80パーセントの額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、100,000円を上限とする。 | |||