工場立地法に基づく特定工場届出

工場立地法のねらい

これからの工場は、公害や災害を出さないように万全の対策を取ることはもちろん、自らも快適な環境づくりに貢献することにより、地域社会と産業活動とがうまく調和するように努めなければなりません。このため、工場周辺に緑をめぐらせ、並木道や芝生の広場を設置するなど、単なる生産施設としてではなく、地域の人々からも快く受け入れられ、従業員も気持ちよく働くことのできる環境を提供することが求められています。

工場立地法は、これらを実現するために一定規模以上の工場の新設、変更等を行う場合の届出制度を設け、一定割合以上の緑地や公園的施設スペースの確保を義務づけることにより、すべての工場がこのような形態のものとなるように誘導していこうとするものです。

届出の対象となる工場または事業所(特定工場)とは?

届出の対象となる工場は、次のいずれにも該当するものです。

1.製造業等に係る工場または事業場であること

「製造業等」の範囲は、製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業です。これらの業種において、生産施設を設置して製造、加工等の業務のために使用する場合は、特定工場となります。運送、倉庫、修理を専業とする事業場などは含まれません。

2.一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

- 「一の団地」とは、連続した1区画の土地のことをいいます。道路、鉄道、河川により2分されている場合には、通常は1区画の土地のまとまりとは考えません。

ただし、2つの土地の間に生産機能上、環境保全上または工場の管理運営上密接な関係がある場合には、1区画の土地として考えます。 - 「工場の敷地面積」とは、工場の用に供する土地の全面積をいいます。所有形態は問いませんので、借地であっても工場敷地になります。

ただし、社宅、寮、病院のための土地は、工場の敷地には含みません。 - 「建築物の建築面積」とは、建築基準法と同様に建築物の水平投影面積をいいます。

特定工場に設置できる生産施設面積と必要な緑地等環境施設の面積は?

1.工場立地に関する準則の概要

周辺の地域の生活環境との調和を保つ観点から、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率について、工場の新増設等の場合に拠るべき基準(準則)が公表されています。

各施設の面積率(敷地面積に対する割合)

生産施設

- 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程または熱供給業における熱発生工程を形成する機械または装置が設置されている建築物

- 製造工程等を形成する機械または装置で上記建築物の外に設置されるもの

面積率:業種別に30~65%以下

生産施設面積は建築面積です。(延床面積ではありません。)

環境施設【緑地+その他の環境施設】

- 面積率:25%以上(うち工場敷地周辺に15%以上を配置)

緑地(環境施設面積に含まれる)

次に掲げる土地または屋上・壁面緑化施設

- 樹木が生育する土地等であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの

- 低木、芝、その他の地被植物(手入れがなされているものに限る)で表面が覆われている土地等

面積率:20%以上

その他環境施設(環境施設面積に含まれる)

次に掲げる施設またはこれに類する施設と特に認められるもの

- 噴水、水流、池その他の修景施設

- 屋外運動場、広場

- 屋内運動施設、教養文化施設

- 雨水浸透施設

- 太陽光発電施設

2.緩和措置や特例が適用できる場合

上記(1)の準則に関わらず、既存工場(昭和49年6月28日に設置済または工事中であった工場)や特例適用工業団地に立地する工場など一定の緩和措置や特例が適用できる場合があります。

1.既存工場への緩和措置(準則備考の適用)

工場立地法施行90日後(昭和49年6月28日)時点で既に設置または工事中であった工場については、生産施設面積・緑地・環境施設面積について一定の緩和措置が適用されます。

また、敷地面積または建築面積の増加により特定工場となった既存工場についても、準則の備考が準用されます。この場合は(昭和49年6月28日現在)を(初めての届出時)と読みかえます。

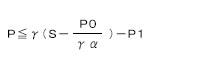

増設できる生産施設面積

S:当該工場敷地面積

γ:生産施設面積率の業種別上限(業種により30~65%)

α:既存生産施設用敷地計算係数(業種により1.2~1.5)

P:増設できる生産施設面積

P0:既存生産施設面積(昭和49年6月28日現在)

P1:昭和49年6月28日以降に行われた生産施設の変更面積合計(今回工事がスクラップ&ビルドの場合はスクラップ部分の合計を減じたもの)

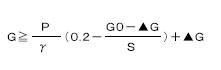

生産施設の増設に伴い設置すべき緑地面積

G:増設すべき緑地面積

P:今回増設生産施設面積(スクラップ&ビルドの場合はビルド総面積)

S:当該工場敷地面積

γ:生産施設面積率の業種別上限(業種により30~65%)

G0:当該変更届出設置済の緑地面積のうち、昭和49年6月28日以降の生産施設面積の変更に伴い設置すべき緑地面積を超える部分

▲G:緑地のスクラップ&ビルドの場合のスクラップ面積

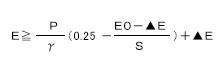

生産施設の増設に伴い設置すべき環境施設面積

E:増設すべき環境施設面積

P:今回増設生産施設面積(スクラップ&ビルドの場合はビルド総面積)

S:当該工場敷地面積

γ:生産施設面積率の業種別上限(業種により30~65%)

E0:当該変更届出設置済の環境施設面積のうち、昭和49年6月28日以降の生産施設面積の変更に伴い設置すべき環境施設面積を超える部分

▲E:環境施設のスクラップ&ビルドの場合のスクラップ面積

2.既存工場の老朽化に伴う建替えに対する特例

既存工場の老朽化等による建替えに際して、次の要件のすべてを満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合においても建替えを行うことが可能です。

- 生産施設のビルド面積がスクラップ面積を超えないこと。

- 準則を遵守するために、緑地を含む環境施設の整備に最大限の努力をしており、かかる努力の結果、準則の趣旨を著しく損なうものではなく、かつ、準則に適合しないことがやむを得ないと認められること。

- 周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼさないと認められること。

- 次のいずれか1つに該当すること。

- 現状の生産機能の維持または縮小を目的とした単なる改築、更新であること。

- 当該工場が、都市計画法上の工業専用地域または工業地域に立地し、かつ周囲すべてを工業専用地域または工業地域に立地する工場、倉庫等に接しているか、接していない部分について、非常に幅の広い運河・河川、緩衝緑地帯があり、当該工場と工業専用地域等以外の用途地域が離れていること。

3.工業団地特例

行造成工業団地について、工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等(共通施設の面積が団地全体の10%程度あり、一定の環境施設が整備されていること。)がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積および環境施設面積に加算することができます。

(愛荘町内には、特例が適用される工業団地はありません)

4.工場集合地特例

従来からの一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、隣接緑地等を整備する場合(事業者の負担により、住居等との遮断効果を有する緑地または環境施設を計画的に整備)、「工業団地特例」と同様に整備する隣接緑地等を各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積および環境施設面積に加算することができます。

届出が必要な場合は?

次の場合には、届出が必要です。

1.特定工場を新設する場合(法第6条第1項:新設届)

(敷地面積・建築面積を増加し、または既存施設の用途変更により特定工場となる場合を含む。)

- 「敷地面積もしくは建築面積を増加することにより特定工場となる場合」とは、敷地面積9,000平方メートル未満および建築面積3,000平方メートル未満であったため特定工場に該当しなかった工場が、これらの面積を増加することにより特定工場となる場合をいいます。

- 「既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合」とは、製造業以外の業種に該当する用途に使用していた建屋を、新たに製造業の用途に使用する場合等が考えられます。

2.工場立地法施行時(昭和49年6月28日)に既に特定工場を設置している者または新設工事中の者が、以後最初に変更を行う場合(一部改正法附則第3条第1項:変更届)

特定工場が次の1~4までの変更を行う場合には、変更届が必要です。

- 製品、業種の変更

日本産業小分類(3桁)における変更 - 敷地面積の変更(増加・減少とも)

敷地・建物の売買、賃借契約の締結・解消など - 生産施設面積の変更(減少のみの場合を除く。)

工場のスクラップ&ビルドで、建替えの前後で面積に増減がない場合でも、減少部分がある場合は届出必要。 - 緑地、環境施設面積の変更(増加のみの場合、緊急的な10平方メートル以下の緑地の減少の場合を除く。)

緑地の移設等で、結果的に面積が変わらない場合であっても、届出は必要です。

ただし、保安上等の理由により緊急に行う必要がある緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下のものを除きます。(平成22年6月30日改正)

3.上記(1)、(2)の届出をした者が、その後変更を行う場合(法第8条第1項:変更届)

特定工場が(2)の1~4までの変更を行う場合には、変更届が必要です。

4.会社の住所、名称等に変更があった場合(法第12条:氏名等変更届)

会社の住所、名称等に変更があった場合:住所・名称変更の届出(法第12条)

代表取締役(社長)等の交代、工場の呼称変更による氏名の変更は、届出不要です。

5.譲渡、相続または合併等により届出者の地位を承継した場合(法第13条第3項:承継届)

譲渡、相続または合併等により届出者の地位を承継した場合:承継の届出(法第13条第3項)

工場の一部の譲渡しは法第8条第1項の変更届が、譲受けは法第6条第1項の新設届が必要です。

届出の要領は?

1.届出のあて先・提出部数

あて先:愛荘町農林商工課

提出部数:2部(うち1部は、受領印押印後に控えとして返却します)

2.実施の制限期間

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、着工できません。早期着工の場合、罰則が科せられる場合があります。

ただし、審査の結果、届出の内容が相当であると認められるときは、必要に応じてこの期間を10日まで短縮することができます。

3.提出先

愛荘町農林商工課(愛荘町役場 秦荘庁舎1階)

4.届出用紙等(様式の請求および提出方法等のお問い合わせ先)

〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825 愛荘町役場 秦荘庁舎

愛荘町農林商工課まで

電話0749-37-8057 ファックス0749-37-4444

工場立地法関係様式は、下記からダウンロードできます。

1.特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書

該当条文等

工場立地法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第11条第1項、一部改正法附則第3条第1項

申請・届出目的

特定工場の新設および次の変更時に届出が必要です。

【届出が必要な変更】

(1)製品、業種の変更 (2) 敷地面積の変更 (3) 生産施設面積の変更 (4) 緑地、環境施設面積の変更

受付窓口

愛荘町農林商工課

提出部数

2部

様式データ

特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用) (PDFファイル: 525.6KB)

特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用) (Wordファイル: 46.8KB)

2.特定工場の名称変更届出書、承継届出書

該当条文等

工場立地法第12条、第13条第3項

申請・届出目的

特定工場の届出者の名称等変更時、地位承継時に届出が必要です。

受付窓口

愛荘町農林商工課

提出部数

2部

様式データ

氏名等変更届出書(12条) (PDFファイル: 49.0KB)

氏名等変更届出書(12条) (Wordファイル: 31.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

電話番号:0749-42-8017

ファックス:0749-42-6090

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年04月09日